デジタル生活ノートは、子供たちの心や体調の状態、生活リズムや気持ちの変化を記録し

チーム学校による複数の目で見守ることができるデジタル版生活記録簿ツールです。

★ デジタル生活ノート(みまもりふぅーにゃん)に込めた想いはこちら ★

デジタル生活ノートの3つの特長

「不登校・いじめ緊急対策パッケージ」(文部科学省)の対策を、手軽にストレスなくスタートできます。

アラート機能で見逃しを防止し、小さなSOSの早期発見・早期対応が可能です。

特長1 体調・こころ・学習の状態を把握し、小さなSOSを早期発見する

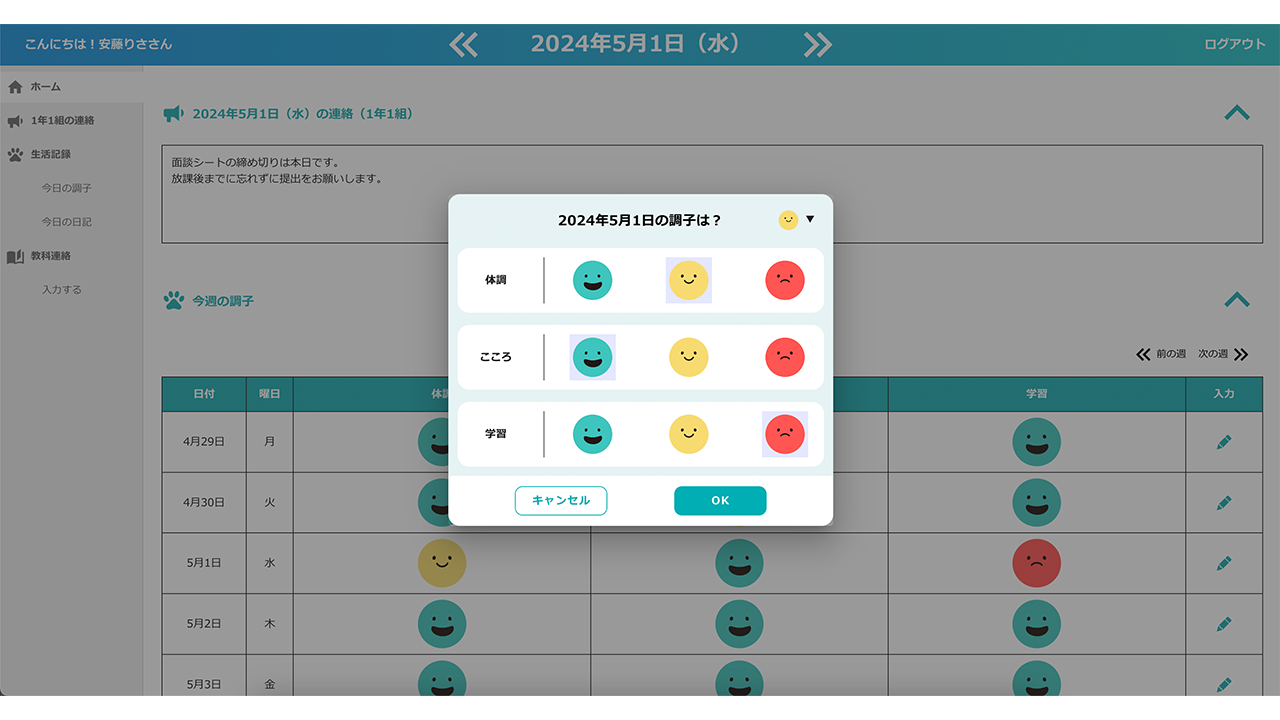

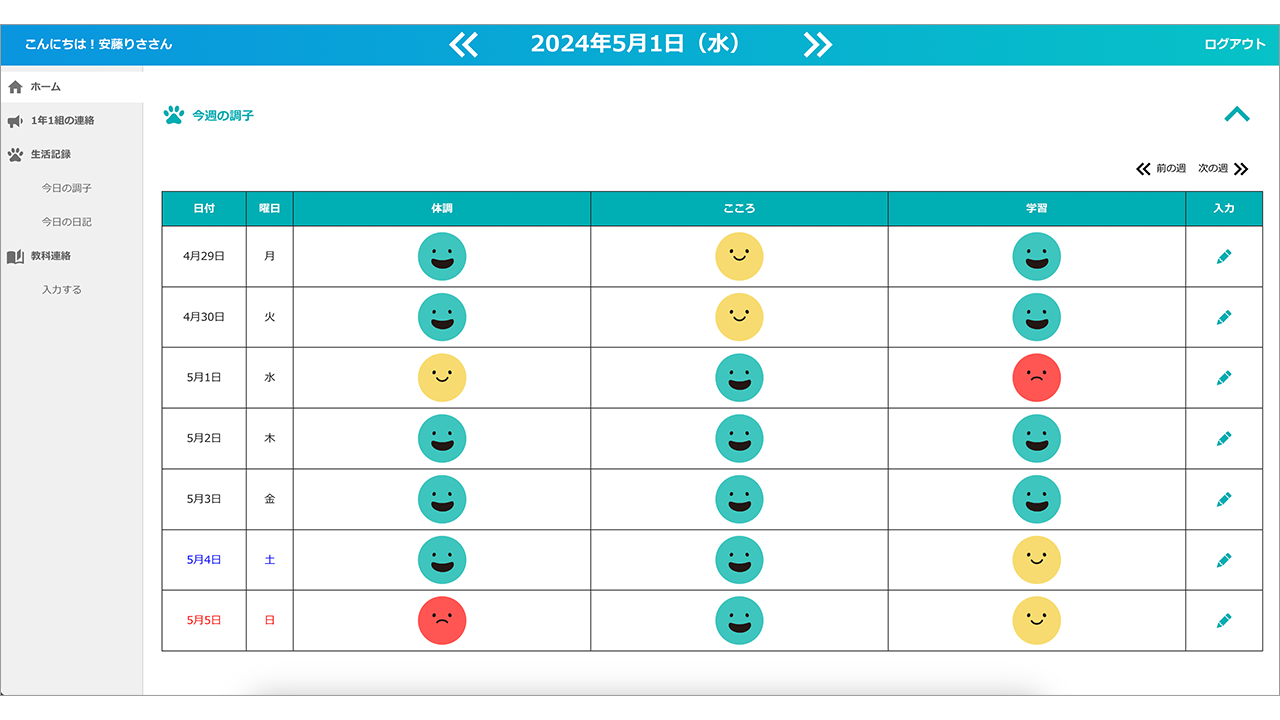

子供たちが体調・こころ・学習についての状態を3段階のスタンプから一つ選んで回答する「自分モニタリング」機能を搭載しています。

子供たちは自分の記録を週ごと・月ごとに振り返ることができます。

先生は、子供たちが入力した記録をクラスごと、児童生徒ごとに一覧で確認することができます。

状態が「良くない」と回答した場合は赤く表示され、アラートの絞り込み表示機能も搭載しています。

特長2 気軽にタイムリーに声がけができる

子供たちは、日々の日記や振り返りを記録する「生活記録」機能を搭載しています。

記録は、自由記入のほかに、50種類の気持ちを表した「気持ちスタンプ」を使用することができます。

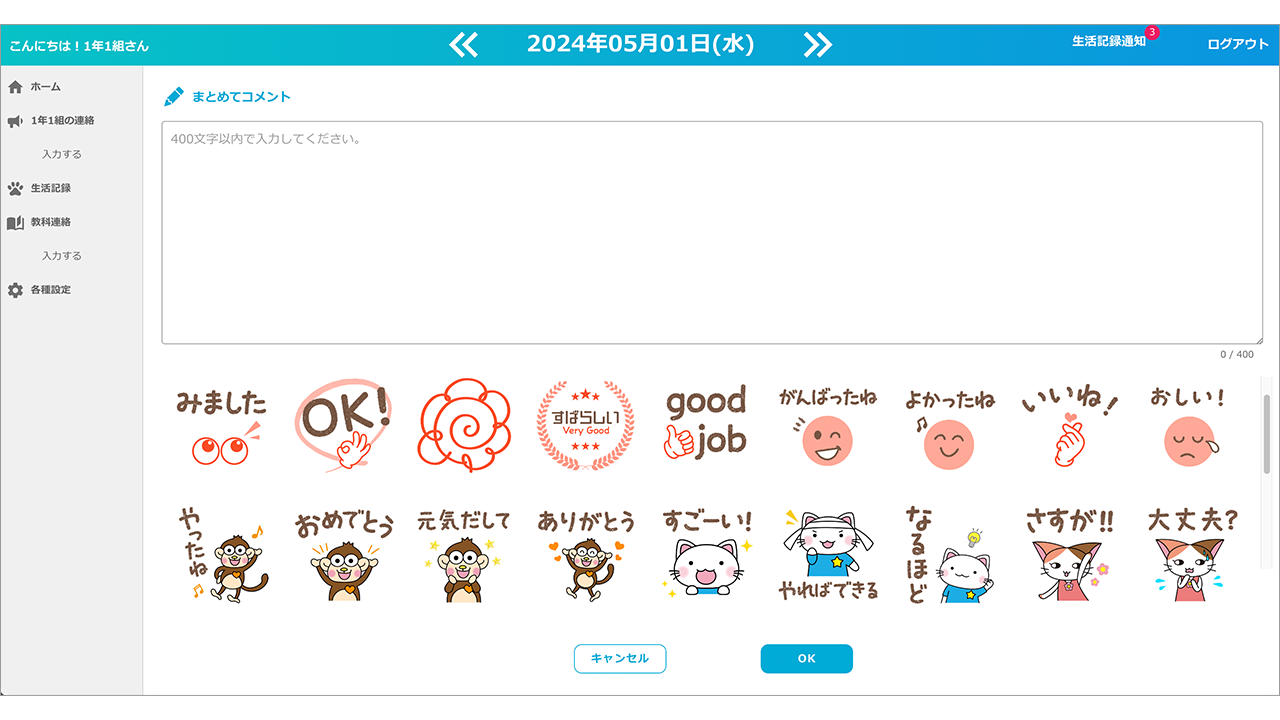

先生は、子供たちが入力した記録をクラスごと、児童生徒ごとに一覧で確認することができます。また、子供たちの生活記録に対し、個別にコメントを返したり、まとめてコメントを送信することができます。コメントは、自由記入のほかに、40種類の「ごほうびスタンプ」を使用することができます。

特長3 迅速な情報共有によるチーム学校での見守り

先生は、クラスを横断して、子供たちの「自分モニタリング」や「生活記録」を確認することができます。

デジタル生活ノートの役割

デジタル生活ノートの活用によって、子供たちの心身の健康状態や学校生活の様子を継続的に記録し、デジタルで保管することで、担任の先生だけでなく、管理職の先生やスクールカウンセラーを含めた複数の目で子供たちを見守ることができます。

相談を必要とする子供たちが適切に相談できる、また、子供たちが発する小さなSOSにいち早く気づくという体制作りの一助となり、「不登校・いじめ緊急対策パッケージ」においても、重要な役割を果たすものと考えています。

メリット1 個別最適化学習をサポートするためのデータ連携が可能

当社アプリは「R4教育データ連携実証事業(デジタル庁)」にて、OneRoster、LTI、xAPIの連携実証を行いました。今後のデータ連携において、デジタル生活ノートから取得できる各記録データは、先進的なデータ活用ができる貴重なデータとなると考えています。

メリット2 ICT利活用率の飛躍的な向上

実証校では、毎日の紙でのやり取りをデジタル化したことにより、タブレットを開く習慣ができ、利活用を促進することができたという声をいただいております。導入前は30%ほどだった活用率を、デジタル生活ノートの導入によって、月間95%以上まで上げることができました。

活用率の推移

また、デジタル生活ノート導入前は、状態記録は紙で、生活記録はノートで、教科連絡は黒板でと、それぞれ媒体が異なっていたため、管理がとても大変という声がありました。デジタル生活ノートを導入し、管理を一元化することで、先生方の業務負担を軽減し、子供たちと向き合う時間を増やせるようになったそうです。

料金プラン

ちょっとお試ししたい方から個別最適化学習を実現したい方まで

用途に合わせて自由にお選びいただけます。

※価格は税別表記です。

監修者メッセージ

学校には児童生徒一人一人の心身の健康を把握し、きめ細かく対応することが求められています。いじめや児童虐待の問題に早期発見、早期対応しなければならないことはもちろん、悩みを抱えたり気分が落ち込んでいたりすることをも敏感に捉え、児童生徒に寄り添って問題の解決につとめることが、必要です。

一人一人の児童生徒の状況を把握することは容易ではありません。しかし、「GIGAスクール構想」が前倒しされ、小中学校では児童生徒に一人一台の端末が配備され、高速ネットワークに接続してクラウド上でデータを管理することが可能となった今、この環境を活かせば、児童生徒一人一人の状況の把握を進めやすくなります。

「デジタル生活ノート」は、児童生徒一人一人が教員とつながり、児童生徒の不調や悩みを教員が把握しやすくするとともに、教員が児童生徒を心配したり励ましたりすることができるツールです。試用した小中学校の教員の方々のご意見をもとに細部が調整され、教員の方々にとって負担なく使いやすいものとなっています。

多くの学校で「デジタル生活ノート」が活用され、教員と児童生徒との間で、暖かいコミュニケーションが日常的に進められ、児童生徒が安心して日々の生活を送れるようになってもらえることを期待しています。

千葉大学教育学部 学部長 藤川大祐教授

多くの魅力と可能性を秘めた新しい「デジタル生活ノート」がリリースされました。監修者の一人としてそのメリットや活用法について述べたいと思います。

<子どもにとってのメリット>

子どもたちは心や体調、そして学習の状態について、今の自分をより表しているスタンプを探します。スタンプはシンプルかつ親しみやすいものでどんな子どもでも短時間で実施可能です。、子どもたちはこれらの日々の自己内省を通じて、セルフモニタリング機能を高めることができるようになり、少しずつ意識化や言語化が育まれていきます。

さらに、日記などに本音やメッセージ、ときには悩みごとなどをより気軽に入力できるハードルの低さもデジタルならではの大きなメリットです。また、教科連絡を確認することによって忘れ物が防止できたり、行動計画が立てやすくなったりする点も見逃せないポイントです。

<先生方にとってのメリット>

毎日のスタンプをチェックすることで、子どもの状態や変化をいち早く知ることができます。特に、状態によってスタンプが色分けされているのは非常に便利です。また、「日記」には子どもたちのさまざまなメッセージやつぶやきが書かれており、問題の早期発見につながるだけでなく、応援メッセージやアドバイスさらには気になる子どもへの声かけなど一次予防としての機能が期待できます。

さらに紙媒体でのやりとりではありませんので、さまざまな事情等で学校に登校していないすべての子どもの状態や変化を把握することができるのと同時に、メッセージをやりとりすることができるのも大きな特徴です。

<学校組織としてのメリット>

こころの健康観察や日記を、学年スタッフや養護教諭、そしてスクールカウンセラーなど複数の教職員の目で共有することで、子どもたちが発信するさまざまなメッセージやシグナルに対して適切に見立てられるようになると同時に、校内連携に基づいた重層的な支援が可能になります。これらはより充実した教育相談・生徒指導・特別支援教育体制の構築に寄与します。

また、デジタル生活ノートの記載内容を素材(事例)として、若手や経験の少ない教職員に対して見立てや対応の練習を行ったり校内研修に活用したりするなどOJTにも役立てることが可能です。

このように「デジタル生活ノート」はすべての児童生徒を対象とした一次予防の機能を有しており、文部科学省が2023年3月に発表した『誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)』で示されいる「小さなSOSを見逃さないチーム学校」を実現するための強力なサポートツールとしての役割が期待されます。

千葉大学教育学部 磯邉聡准教授(臨床心理士・公認心理師)