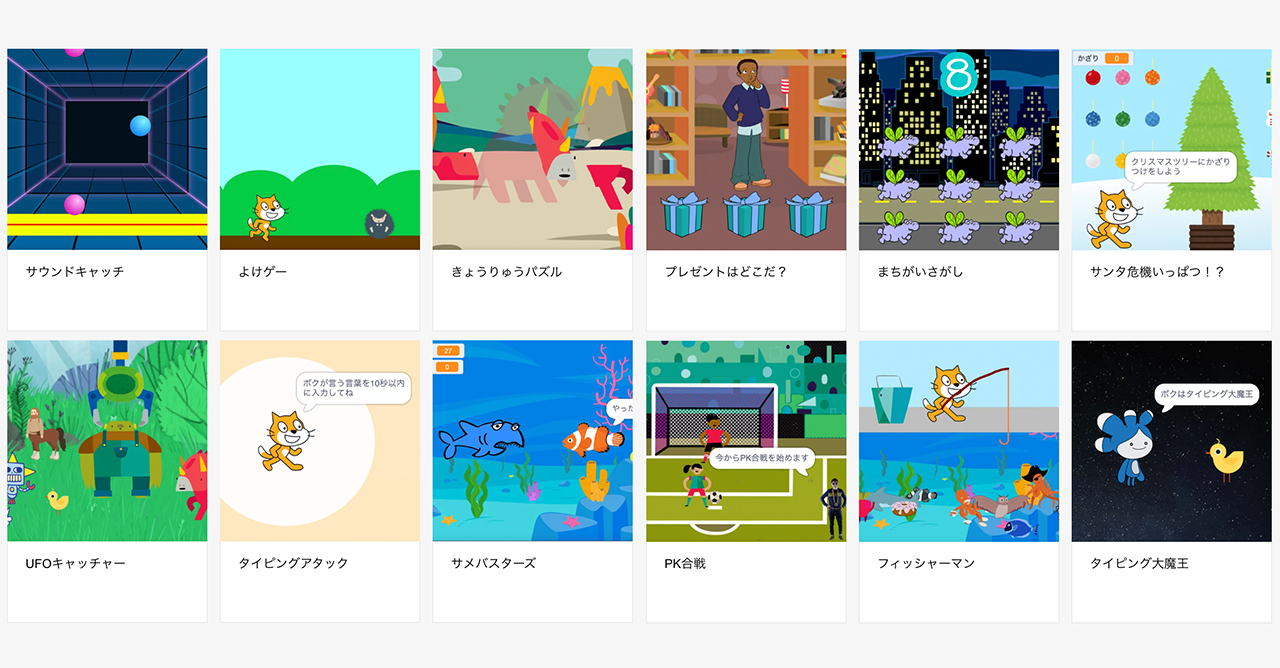

虹色ボックスは、Scratch3.0を使ったプログラミング教材集です。

100を超える豊富な教材でプログラミングの基礎から応用までを学ぶことができます。

虹色ボックスの4つの特長

虹色ボックスの教材では、「チュートリアル」「作り方のヒント」「作ってみよう」「みんなの広場」の4つのカテゴリーから自由に教材を選び、学んでいくことができます。

Feature1動画でプログラミングの基礎を学ぶ「チュートリアル」

プログラミングというと「なんだか難しそう」「教えられるかな」と不安に思う先生も少なくはありません。

「チュートリアル」では、6つのステップでScratch3.0の基本操作や用語をわかりやすく解説しています。初めての先生や子供たちでも、安心してプログラミングに取り組み、基礎知識を身につけていくことができます。

チュートリアルには、「サンプルプログラム」「作り方の手順」「解説動画」などが掲載されているので、子供たちが自主的にプログラミングに取り組むことができます。

-

先生からのココがいいね!

- 「作り方の手順」を見ながら、自分のペースで進められる

- プログラムの作り方を解説した動画があるので、何度も見返して確認することができる

Feature2ブロックの働きを細分化して学ぶ「作り方のヒント」

どんなに難しいプログラムでも細分化すると、とても簡単な動きが組み合わさって作られています。

「作り方のヒント」では、ブロックごとの働きや動きの仕組みを学習します。簡単な動きや仕組みを1つ1つステップを踏んで学ぶことによって、発展したプログラムをつくる準備を整えていくことができます。

【ポイント1】子供たちに「ネコが歩いて、ジャンプするプログラムを作ってみよう」と言っても、いきなり作ることはとても難しいです。ここでは、「ネコが歩く」という動き、そして「ネコがジャンプする」という動きを分けて学習していきます。そのため、子供たちはそれぞれのブロックの働きをきちんと理解した上で、1つの連続した動作を作ることができるようになります。

【ポイント2】事前準備や教材の配布に時間がかかったり、先生の負担が大きいという課題がありました。

教材には、あらかじめ必要な背景やキャラクターが「テンプレートプログラム」に設定されているため、授業前準備がとても簡単です。「テンプレートプログラム」は同一画面にあるボタンをクリックするだけなので、教材の共有も驚くほどスムーズです。

-

先生からのココがいいね!

- 背景・スプライト・音など、カテゴリが分かれているので、学習したいブロックを見つけやすい

- 「テンプレート」に必要な素材が揃っているので、背景やキャラクターを選ぶ時間が必要ない

- すでにプログラムが入っているので、学習したい動作に集中してプログラミングすることができる

Feature345分の授業の中で完成できる「作ってみよう」

プログラムを1から作るのは、とても時間がかかり大変です。45分という授業時間の中で、全員がプログラムを完成させることは、個人のスキル差もあり、難しいという課題がありました。

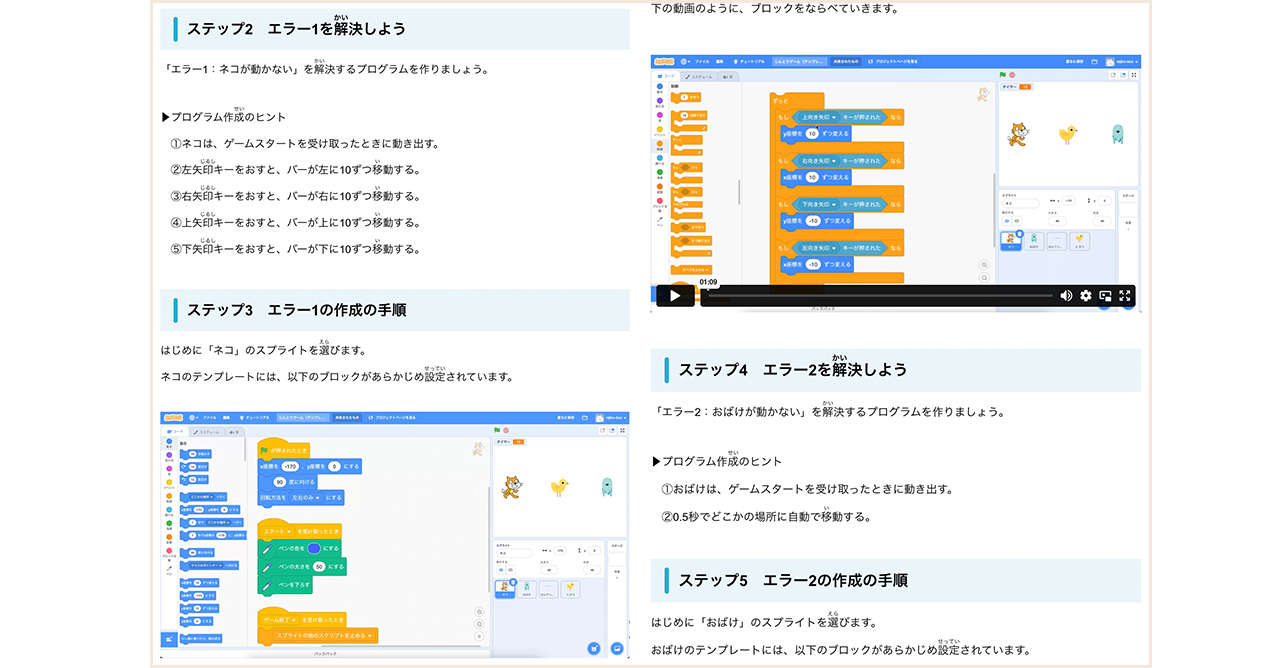

「作ってみよう」の教材は、あえてエラーが発生しているプログラムを提示して、その問題を解決していくという形式の教材となっています。解決したいプログラムのみにフォーカスして学習を進められるため、限られた時間の中でもプログラムを完成させることができます。

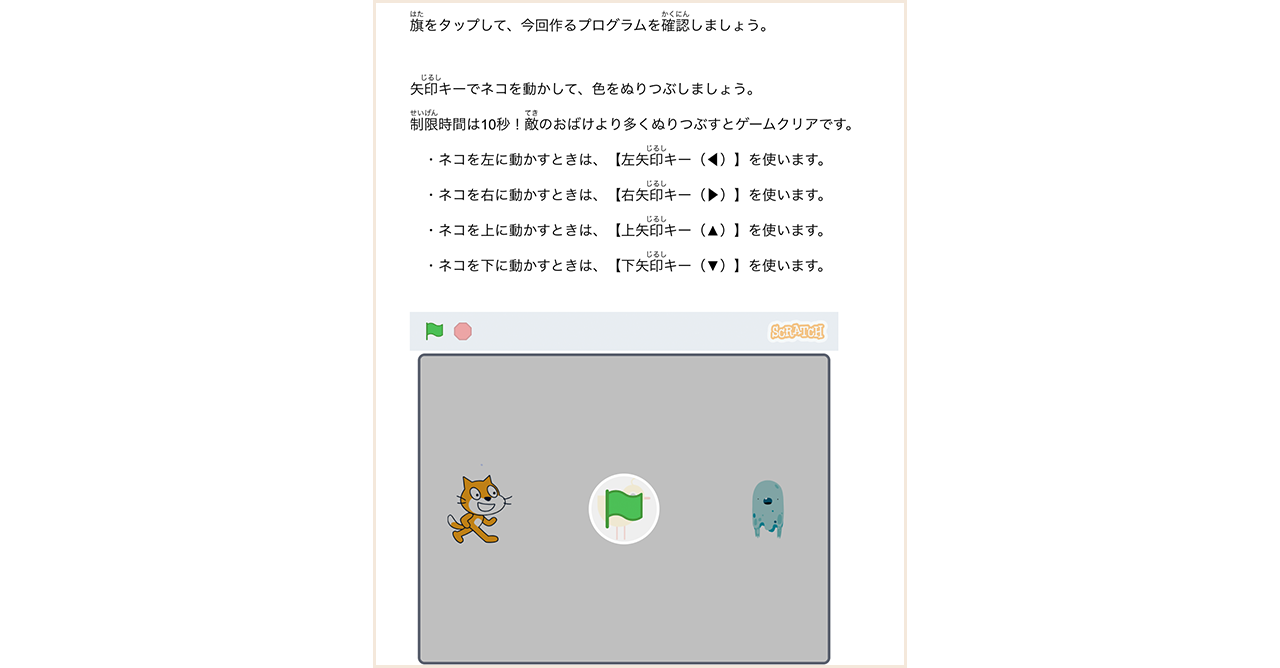

教材の例:じんとりゲーム

-

- 01完成されたプログラムを体験

- オンラインスクラッチの旗をタップして、完成されたプログラムを体験します。

-

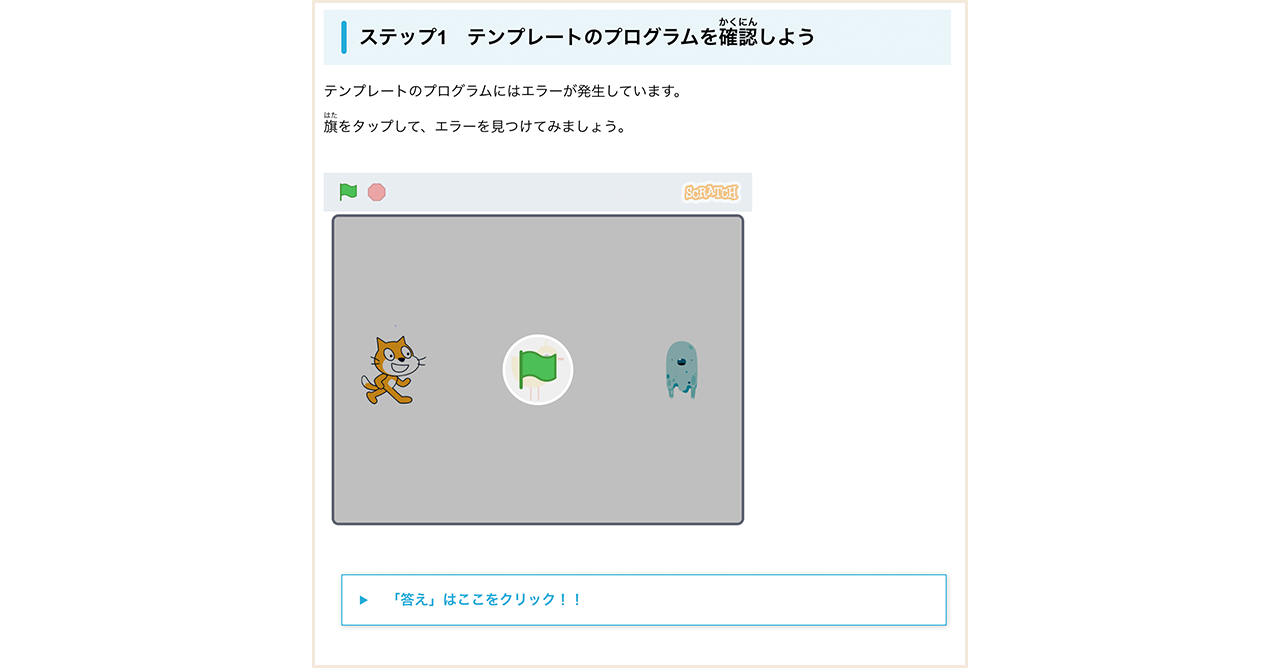

- 02エラーを見つける

- エラーが発生しているオンラインスクラッチの旗をタップして、動きを確認します。完成されたプログラムと比べて、何が違うのかエラーを見つけていきます。

-

- 03エラーを解決する

- 発生しているエラーを解決するためのプログラムを作っていきます。わからない時は、「作り方の手順」で解決方法を確認することができます。

-

先生からのココがいいね!

- 教材が豊富で、子供たちのレベルに合わせて学習できる

- エラーを発見し、解決していくという過程で、自然とプログラミング的思考を育むことができる

- 1回の授業で完結できる形式となっているので、取り組みやすい

Feature4アイディアやヒントを吸収できる「みんなの広場」

「みんなの広場」では、虹色ボックスの教材を参考にして子供たちが作った独自のプログラム作品を体験することができます。他の子供たちのプログラムを体験することで、作成のアイディアやプログラミングのヒントを吸収することができます。また、実際にプログラムを開いて、アレンジしたりすることも可能です。

-

先生からのココがいいね!

- 他の人の作品に触れることで、「やってみたい!」と好奇心を刺激し、学習意欲がわく

- プログラムのアレンジ方法も掲載されているので、カスタマイズしやすい

- 子供たちならではの面白いプログラムが多いので、パソコンクラブや放課後教室で使える

虹色ボックスでは、なぜScratchを使うの?

Scratch(スクラッチ)は、アメリカのマサチューセッツ工科大学メディアラボで開発されたビジュアルプログラミング言語です。ブロックを組み合わせるだけで、プログラムを作ることができるため、初心者でも簡単にプログラミングを学習することができます。また、利用料は無料で、多くの小中学校で導入されています。

【スクラッチのいいところ1】クラウドアプリなのでオンライン上で作成・共有が可能

クラウドアプリなので、インストールが不要で、ストレスなくすぐに活用できるのが最大の特長です。また、オンラインで作成したプログラムを、すぐに共有できることも魅力の1つです。

【スクラッチのいいところ2】物語やゲーム、レゴなど実現できるプログラムが豊富

プログラミングというと、ロボットを動かすイメージがありますが、スクラッチは物語やゲームを作ったり、作曲したり、動画を作ったりと、さまざまなプログラミングを体験することができます。レゴやMicrobitと連携させることで、車やロボットを動かすことも可能です。

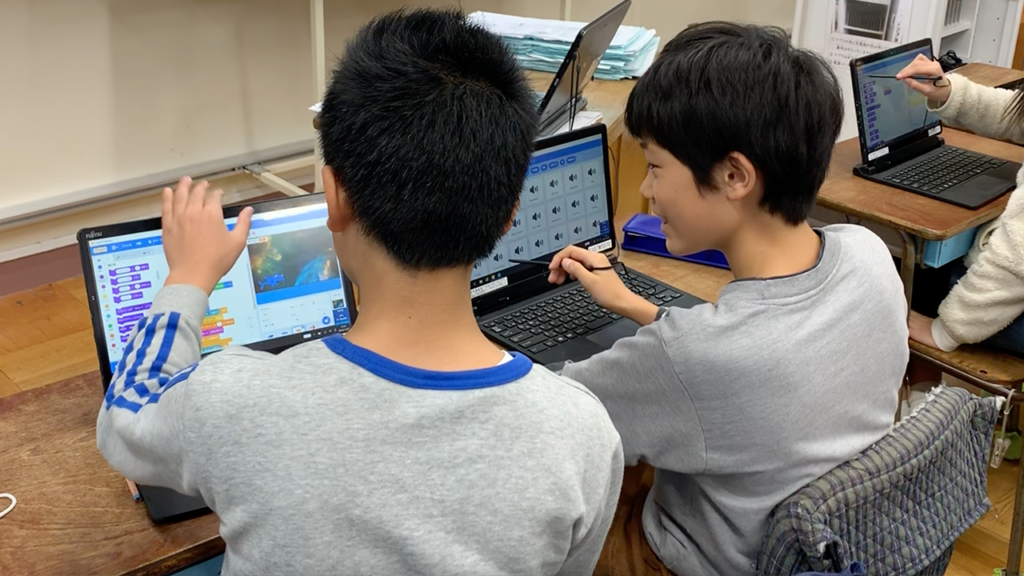

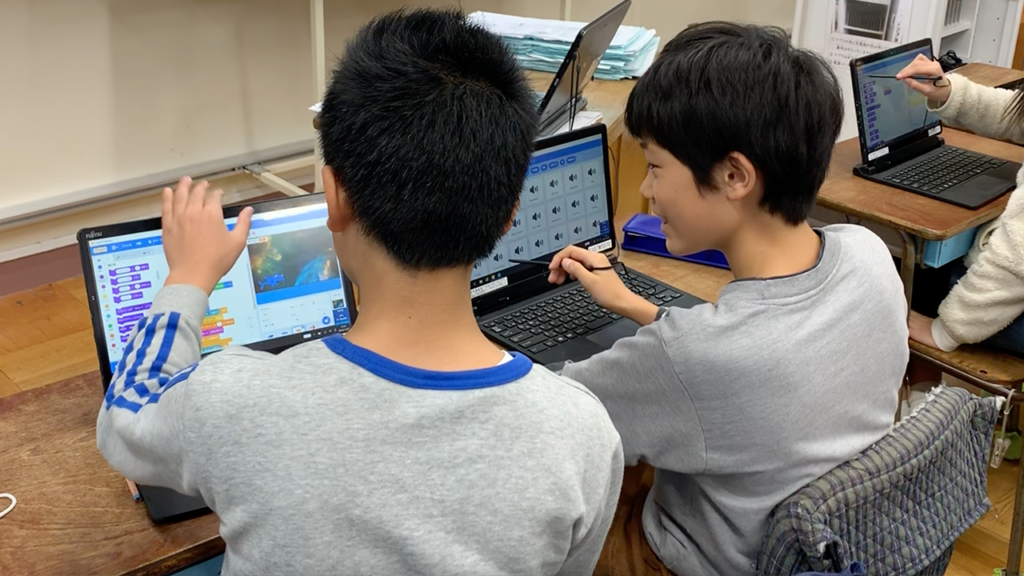

【スクラッチのいいところ3】自分の端末で一人ひとりがプログラミングに取り組める

ロボットを動かすための教材はとても高価なため、グループでプログラミングを実施することが多くあります。その場合、得意な子がプログラムを作り、苦手な子はほとんど関われないということも少なくありません。スクラッチは、無料で導入しやすく、自分の端末で各自がプログラミングに取り組むことができます。

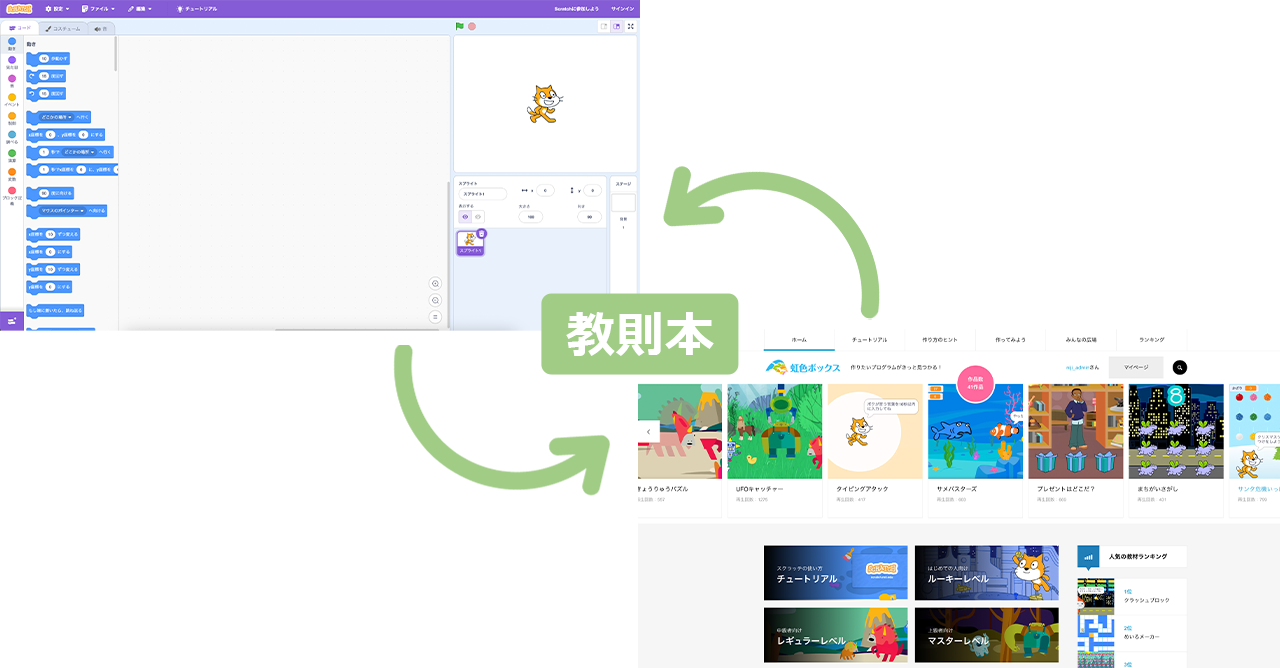

【スクラッチと虹色ボックスの関係】

そんな便利なスクラッチですが、スクラッチを起動すると真っ白なキャンパスが表示されるだけなので、プログラムを作るには、何をどうしたらいいかわからないという課題がありました。

そこで、スクラッチの基本操作やブロックの使い方、さまざまなプログラムの作り方など、スクラッチの教則本として提供しているのが虹色ボックスです。

活用イメージ

虹色ボックスは、総合的な学習の時間や特別活動の授業だけではなく、朝自習やクラブ活動など、さまざまなシーンで活用されています。100を超える豊富な教材と解説動画で、子供たちの自学自習をサポートします。

価格

虹色ボックスは、下記ライセンス費用で販売しております。

ご契約は1年から可能です。

学校ライセンス:120,000円(税抜)/年

監修者メッセージ

小学校学習指導要領が改訂され、2020年度からプログラミング教育が導入されています。コンピュータの進化とともに情報技術が社会の至るところで使われるようになり、社会の仕組みを知るために、プログラミングの基礎を学ぶことが重要になっています。また、愚直なコンピュータを意図通り動かすためには、必要なことを正確に、過不足なく命令することが必要であり、プログラミングを体験することは、物事を厳密に考える能力を高めることにつながると期待されています。

しかし、多くの先生方にとってプログラミングは、自らが学んだ経験もなく、初めて取り組むもの。教科書だけで教えるわけにもいかず、教材の準備も大変です。しかも、プログラミング教育はさまざまな教科等の時間に行われることとなっており、どの教科でどんな授業を行えばよいかを考えるのも大変です。

この「虹色ボックス」は、小学校の先生方の負担があまりなく、子どもたちが自ら主体的にプログラミングを学べるように作られている教材です。プログラミングを学んだことのない児童が、解説動画を見ながら段階的にプログラミングを学べるようになっています。GIGAスクール環境において、学校での自学の時間や家庭での学習の時間等を有効に活用して、子どもたちにプログラミングに取り組んでもらうようにしてはいかがでしょうか。

「虹色ボックス」では、①動画を見ながらプログラミングに慣れる、②他の子どもたちが作った作品を体験して発想を広げる、③自らオリジナルのプログラム作りに挑戦する、という3段階で学習を進めることができます。こうした過程において、子どもたちが、論理的思考や創造性、あるいは問題解決能力を育むことが期待されます。

この教材を活用される際には、先生方は子どもたちの試行錯誤を見守っていただきたいと思います。プログラミング教育では、子どもたちが失敗してもプログラムが意図通り動かなくなるだけです。そして、たとえ失敗したとしても、プログラムを動かすことによって何が足りないのかが理解されやすくなるので、失敗も前進だとわかります。失敗を繰り返しながら試行錯誤をすることを通して、子どもたちは問題解決能力を身につけていきます。

この「虹色ボックス」で子どもたちがプログラミング教育の基礎を学び、自分たちでもプログラミングを通して社会問題の解決に貢献したい、と思ってもらえるようになれば幸いです。

千葉大学教育学部 学部長 藤川大祐教授